創立100周年記念事業のひとこま

創立100周年記念式典(洲本市民会館)

平成9年10月11日

講師の阿久悠先生(高7期)

|

|

| 祝賀会 鏡割り | 記念祝賀会風景 |

« 2006年05月 | メイン | 2006年10月 »

創立100周年記念式典(洲本市民会館)

平成9年10月11日

講師の阿久悠先生(高7期)

|

|

| 祝賀会 鏡割り | 記念祝賀会風景 |

明治30年の開校以来、洲本中学校は淡路はもとより兵庫県の高等教育の中心的役割を担ってきました。

昭和22年には創立50周年記念式典が挙行され、50周年誌の出版準備も進められていました。

しかし学制改革・淡路高等女学校との合併・紙などの物資不足から出版に至らず、原稿は眠ったままでさらに50年の月日が流れました。

洲本高校創立100周年記念誌発刊後、諸先輩方の思いを何とか世に送り出せないかという気運が高まり、職員の校史資料編集委員会を中心に作業を進め、このたび発刊のはこびとなりました。各界で活躍された卒業生の母校への思いをまとめた本誌は、洲本中学の歴史であると同時に旧制中学の歴史でもあります。ぜひご高覧いただきますようご案内申し上げます。

ご購入ご希望の方は事務局までお申し出ください。

同窓会事務局 tel : 0799-22-1550(洲本高校内) A4版 212頁

頒価 2,000円 (送料は事務局に問い合わせてください)

同窓会設立については、詳しい資料がないため詳細は不明である。唯一の手がかりは、職員として勤務する傍ら、同窓会事務局長を13年間も務めた後、副会長としても本会を支えた、野上憲三郎氏(洲中27期)の手記である。以下は、昭和52年(1977)に発刊された『創立80周年記念誌』に、氏が寄せた「同窓会の歩み」の本文から、部分的修正を加え抜粋し、掲載している。

洲本中学創設の時期は判明していない。担当職員の指示で適当な日時に集まり、雑談を交わす程度だったらしく、1977年当時に最古参だった金田良蔵氏(洲中7期)さえも記憶がないとのことである。野上氏は、一度だけその会合に出席したことがあり、そのときの様子をこう語っている。

「集まる人も数人で、夏のことではあり、葡萄とラムネの馳走で、加集純三先生が接待されたが、校長などは勿論姿も見せなかったし、まあ、寂しいものだった。畠田昌福氏(洲中14期:後の愛媛県知事)が内務省の地方監察で帰省した際も、ささやかな会を催した程度だったらしい。当時、洲本在住の同窓といえば、藤岡陸軍中佐、上宮海軍少佐、島校医、白川久雄県議の諸氏が有名だった。」

戦後、洲中同窓会が名実ともに確立されたのが創立50周年の直前、昭和22年(1947)の秋である。武田清一氏(洲中39期)の談によれば、各期の代表のような人々が会議室に集い、同窓会を新たに発足させようではないか、ということで上宮氏が事務局担当に白川氏を推薦したとのこと。10月に洲中創立50周年記念式典が挙行され、記念講演には大内兵衛氏(洲中5期:東大教授)を招いた。

一方、淡路高等女学校は明治30年に開校の後、明治40年に第1回生34名が卒業し、その夏に講堂で第1回目の同窓会を開き、次のような同窓会歌を作っている。

「曰く、立ち振る舞えば、三熊山風裳すそを払ひ、ふみ読めばちぬの浦波窓に音なふ。」

淡交会創設当初の主役は、松久保ひろ氏、島本なみ氏(高女1期)、松谷たけの氏(高女2期:洲高卒業式に祝辞を欠かさなかった人)で、昭和52年には、昔日を懐かしむ意味から、田中さなゑ氏(高女20期:元洲本市議)を会長、黒田みつゑ氏(高女30期)を副会長として再結成されている。

昭和23年(1948)4月、学制改革により洲本中学は48期生が最後の生徒となり、9月に「県立洲本高等学校」と校名が変更されるに伴って、同窓会も「洲本高校同窓会」と改称した。淡路高女は最後となる43期生まで、3879名の卒業生を輩出した。

5月に米進駐軍の勧告で男女共学が打ち出されていたが、淡路高女側は統合に反対。洲中側は加集音市校長の命で、当時職員だった野上氏が文案作成、服部敬之氏(洲中36期:後の洲高校長)が校正を務め、一夜のうちに統合大賛成の声明文を刷り上げて市内に撒布した。淡路高女の職員、印部すえ氏(高女18期:後の県教育委員長)の多大な協力もあり、7月にはめでたく統合へと進んだ。同窓会も、洲中側と、松谷氏、田中氏、郡もとゑ氏(高女8期)ら高女側との協議により、昭和24年(1949)夏に両会が合流した。

昭和35年、校舎改築に際し、同窓会の組織確立が迫られたため、6月に当時の白川久雄会長名で洲中、高女、洲高からそれぞれ各期1~2名の役員(後に評議員)を委嘱、会合を重ね、8月の総会で洲本高校同窓会の組織が確立し、校舎改築のための大募金運動が展開された。本会の組織体系は今も引き継がれている。

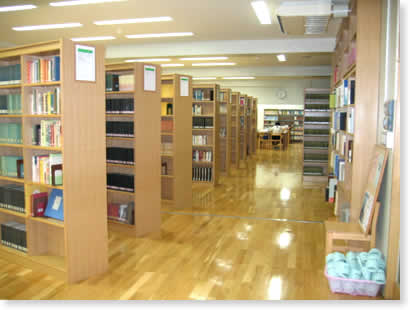

図書館がこの度(平成18年)改築されました。

洲本高校同窓会の皆様には益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

この度、同窓会では倉本昌明氏が会長職を勇退される旨報じられました。倉本会長におかれましては、洲高創立百周年の大事業を成功に導かれました事は申すに及ばず、私たち後輩の為に数々の功績を残されました。中でも東京支部の設立に関しましては力強いご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。これからも顧問として変わらぬご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。また、後任会長に三根一乗氏をお迎えすることができましたことは誠に喜ばしく存じます。洲高創立百十周年を目前にして、一層のご活躍をお祈り申し上げます。

さて、昨年十一月に、東京地区同窓会員の強い要望と同窓会本部・母校洲本高校並びに地元関係団体のご支援を得て、洲本高校同窓会東京支部(通称 東京洲高同窓会)が無事誕生いたしました。

設立総会会場となりました東京霞ヶ関ビルのホールには、百三十八名の同窓会員の出席を得、ご来賓として本部役員の方々・現洲本高校校長並びに東京淡路会会長のご臨席を賜りご祝辞をいただきました。お蔭様で厳粛にして盛大な門出を祝うことができましたことを紙上を借りて改めてご報告とお礼を申し上げます。

ところで、最近の我が国を取り巻く環境は、中・近東の紛争とテロ、そして朝鮮問題等、核と原油が見え隠れして、私達は常に不安にさらされています。

かたや国内は、急速な少子高齢化で、一人の女性が生涯に産む子供の平均数を示す出生率が早くも一、三人を割ったと報じられました。人口減への危機感は我が国だけではなく、国連の発表によると、世界全人口の約四割に相当する国々が同じ問題に直面しているとのことです。淡路島も例外ではありません。平成になってから、東京とその近郷に住む同窓会員の平均卒業人数は、昭和四十年に比して約五分の一と大きく減少しております。この様な事実を乗り越えるべく、産業振興・社会基盤・福祉などあらゆる角度からの地域社会振興策が見直されようとしております。

インターネットとデジタル機器で代表される最近の情報化の進展は目覚しいものがあります。 その波に乗り、東京支部地区に在住する千二百余名の同窓会員が、より親睦を深めながら一体となり、情報発信源として母校洲本高校ひいてはふるさと淡路島の一層の発展に少しでも寄与できれば幸いとするところです。

洲本高校第一回卒業生(昭和24年3月)

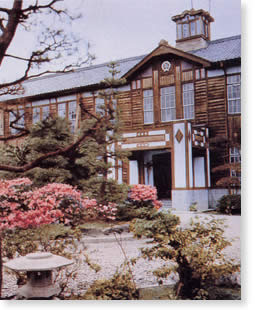

旧校舎全景(昭和32年頃)

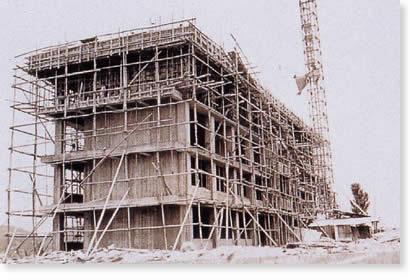

第一期工事(北校舎)着工(昭和37年12月)

旧校舎玄関前(昭和38年頃)

北校舎竣工昭和38年9月30日)

| 明治30年(1897年) 5月10日 |

兵庫県洲本尋常中学校 開校式 創立記念日と決定 |

|

| 32年(1899年) 4月30日 |

兵庫県洲本中学校と改称 | |

| 34年(1901年) 4月30日 |

兵庫県立洲本中学校と改称 | |

| 36年(1903年) 5月10日 |

津名郡三原郡組合立淡路高等女学校 開校式 創立記念日と決定 |

|

| 昭和23年(1948年) 4月1日 |

県立洲本新制高等学校 淡路新制高等学校と校名変更 |

|

| 9月1日 | 上記二校を統合 兵庫県立洲本高等学校と 校名変更 |

|

| 昭和32年(1957年) | 同窓会60周年 | |

| 昭和34年(1959年) | 校舎改築推進準備会結成 | |

| 昭和42年(1967年) | 同窓会70周年 | |

| 昭和52年(1977年) | 同窓会80周年 |

|

| 昭和62年(1987年) | 同窓会90周年 | |

| 平成9年 (1997年) | 同窓会100周年 |